Educación y Vínculos. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Educación

Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina

ISSN-e: 2591-6327

Periodicidad: Frecuencia continua

núm. 14, julio - diciembre de 2024

Educación y Vínculos. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Educación

Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina

ISSN-e: 2591-6327

Periodicidad: Frecuencia continua

núm. 14, julio - diciembre de 2024

Artículos

With sneakers on. Ethics of care and disability, receptivity as a resignification of the activity

Recepción: 01 noviembre 2024

Aprobación: 10 diciembre 2024

Escuchá la versión en audio del resumen del artículo

Resumen: En este artículo presentamos resultados derivados de la investigación titulada: Estudio sobre las percepciones del cuidado y su relación con las prácticas en contextos organizativos dedicados al cuidado de personas, desarrollada entre los años 2018 y 2022. Para esta presentación, puntualizaremos los resultados obtenidos en el marco de sesiones de observación participante, desarrolladas en uno de los contextos estudiados. Se trata de una residencia con centro de día para personas adultas con discapacidad intelectual, ubicada en la región centro de Argentina. Los resultados advierten que, desde la perspectiva y experiencia de algunas personas que trabajan en este contexto, cuidar puede ser tanto intervenir en situaciones que lo requieran las personas con discapacidad intelectual, así como abstenerse de hacerlo. Las prácticas de abstención o no intervención, reconfiguran la importancia otorgada a la actividad en las delimitaciones teórico-conceptuales que existen en la literatura especializada en torno al cuidado. En este marco, la receptividad emerge como un potente concepto para visibilizar aquellas prácticas que no son estrictamente un hacer, pero también conforman el cuidar.

Palabras clave: ética del cuidado, receptividad, actividad, discapacidad.

Abstract: In this article we present results derived from the research titled: Study on perceptions of care and its relationship with practices in organizational contexts, developed between 2018 and 2022. For this presentation, we will point out the results obtained within the framework of participant observation, developed in one of the contexts studied. It is a residence with a day center for adults with intellectual disabilities, located in the Central Region of Argentina. The results warn that, from the perspective and experience of some people who work in this context, caring can be both intervening in situations that require it for the people with intellectual disabilities, as well as abstaining from doing so. The practices of abstention or non-intervention reconfigure the importance given to the activity in the theoretical-conceptual delimitations around caring that exist in specialized literature. In this framework, receptivity emerges as a powerful concept to make visible those practices that are not strictly a doing, but however also make up caring.

Keywords: ethics of care, receptivity, activity, disability.

En este artículo presentamos resultados derivados de la investigación titulada Estudio sobre las percepciones del cuidado y su relación con las prácticas en contextos organizativos dedicados al cuidado de personas, desarrollada entre los años 2018 y 2022 en la región centro de Argentina, y financiada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) mediante beca doctoral. Para esta presentación, puntualizaremos los resultados obtenidos en el marco de sesiones de observación participante, desarrolladas en uno de los contextos estudiados, dedicado a la atención de personas con discapacidad intelectual.

En el estudio, partimos de la premisa abonada por Kipen et al. (2023) que afirma que todas las personas contamos con saberes sobre el cuidado y podemos cuidar. Esta perspectiva desafía la visión tradicional, la cual tiende a situar a las personas con discapacidad intelectual exclusivamente como receptoras de tareas de cuidado. De esta forma, reconocemos al cuidar como una ética que se pone en práctica en los vínculos con las otras personas. En este sentido, trasciende el ámbito de lo meramente práctico o funcional. Boff (2002, 2012) lo concibe como una actitud que impregna nuestra existencia, una forma de ser en el mundo que implica relacionarnos y habitar nuestro entorno de manera particular. Es, en esencia, una red de vínculos que nos conecta con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con la naturaleza, forjando así modos de vida comunitarios. Además, esta perspectiva ética habilita pensar en las prácticas de cuidado de personas que no desarrollan necesariamente tareas de cuidado, pero eso no significa que no puedan cuidar a través de diferentes formas, como muchas personas con discapacidades.

La mayor parte de las investigaciones sobre el cuidado han circunscrito el concepto a un conjunto de acciones o tareas específicas. La definición clásica de Tronto y Fisher (1990), si bien abarca una visión amplia, circunscribe el cuidado a una actividad de especie (Tronto, 2018). Aunque esta perspectiva reconoce su carácter transversal en la experiencia humana, corre el riesgo de simplificarlo excesivamente, reduciéndolo a un conjunto de prácticas instrumentales destinadas a mantener la vida. En el contexto de la discapacidad, esta visión se traduce en una aproximación asistencialista, en la cual la persona con discapacidad es vista como un objeto de cuidado, y el cuidado entendido como algo que se hace, para o por otra persona. Sin embargo, no siempre la tarea de cuidado es cuidadosa. Puede haber disociación entre la tarea y la ética del cuidado, ya que no es inherente a la tarea el despliegue de la ética comprendida como un modo de vinculación hospitalario con la otredad.

Por lo tanto, el cuidado implica mucho más que una serie de acciones. Es un encuentro con la alteridad (Lévinas, 2001) que va más allá de lo tangible. Este encuentro no se limita a una relación dual, sino que se inscribe en una compleja trama de vínculos que conforman nuestro entorno vital. Por consiguiente, el cuidado posee una dimensión ética profunda. Desde esta perspectiva, el cuidado permea todos los aspectos de nuestra existencia, y no se reduce a un conjunto de tareas, aunque las incluya. Tampoco se trata de una virtud individual, sino de un elemento fundamental para replantear nuestras relaciones sociales.

En este artículo presentaremos resultados que nos conducen a una discusión sobre los modos de comprender la ética profesional en el ámbito de la discapacidad. Además, plantearemos la necesidad de reconfigurar el modo de comprender el cuidado, no sólo en el ámbito profesional, sino también en la delimitación teórico-conceptual que se realiza desde la literatura especializada en torno al tema.

Los aportes de las ciencias sociales en relación al tema del cuidado adquieren sistematicidad desde la década del 80 con la perspectiva de la ética del cuidado, aunque su auge se desarrolla fundamentalmente en la actualidad, a partir de las líneas de investigación con perspectiva de género que analizan las desigualdades interseccionales en la distribución de las tareas de cuidado, así como los abordajes que requiere la denominada crisis del cuidado (CEPAL, 2021).

En este ámbito científico, los aportes en torno al cuidado no presentan univocidad en la definición de la categoría, pero contribuyen a diversos análisis que promueven desde una perspectiva crítica su revisión como deber y cualidad construida socialmente como naturalmente femenina, doméstica y familiar (Angelino, 2020). No obstante, aunque no exista consenso en la definición, la mayor parte de las líneas de investigación y perspectivas de análisis parten de la consideración del cuidado como una forma de trabajo, definiéndolo como un conjunto de actividades o tareas. Estas formulaciones colocan su énfasis en la dimensión de la tarea como parte integrante del cuidado, asimilando comparable a otras formas del trabajo remunerado.

Estos desarrollos teóricos tienen como principal antecedente los debates iniciáticos en torno al trabajo doméstico y reproductivo en el marco de los activismos feministas marxistas y socialistas, de la Europa de fines de los años 60 (Dalla Costa y James, 1977; Federici, 2018; Carmona Gallego, 2019). Estos debates centraron su crítica en la noción de trabajo imperante ya que solo abarcaba a las actividades remuneradas y consideraba improductivas todas aquellas labores que no gozaban de remuneración.

Reconociendo el valor de estos desarrollos para desfamiliarizar, desfeminizar y desprivatizar el cuidado, no obstante, en nuestro estudio proponemos revisar la centralidad que tiene la actividad o la tarea a la hora de definirlo como categoría analítica, preguntándonos por aquello que queda en los márgenes de esta circunscripción. Recapitulando, los estudios revisitados sugieren la imposibilidad de reducir el cuidado a la sola dimensión de la tarea o actividad, aunque circunscriben el análisis mayormente en la misma. Esta situación permite observar la vacancia de una perspectiva ética del tema en las producciones existentes, que indague con mayor profundidad en las percepciones y prácticas aprendidas y desplegadas por parte de quienes trabajan en organizaciones relacionadas con la asistencia a personas con discapacidad. Este aporte puede ser de valía en la medida en que reflexionar sobre el cuidado desde la dimensión ética-vincular implica pensar cómo se cuida cuando se dice cuidar.

Las diferencias sustantivas entre las aportaciones que circunscriben al cuidado como una forma de trabajo y las formulaciones que reparan en su dimensión ética, estriban en el énfasis específico otorgado por estas últimas a aspectos ligados a la subjetividad de los involucrados en los vínculos de cuidado; aquello que se configura en el encuentro, el entre que compone toda vincularidad; la especificidad del cuidado para nombrar modos de vinculación alternativos al individualismo neoliberal (Tronto, 2018; Carmona Gallego, 2020).

Por esta razón en este estudio asumimos el carácter ético fundamental del cuidado, sin desconocer el reconocimiento del mismo en ciertos contextos y momentos como una forma de trabajo. Con este punto de partida, podemos incluir bajo la categoría no solo actividades y tareas sino ante todo un modo de vinculación que, incluso, como demostraremos, puede incluir la ausencia de tarea o actividad visible, medible o cuantificable.

La ética del cuidado nos permite comprender que pueden existir tareas de cuidado sin que esto implique necesariamente un modo de vinculación cuidadoso. No obstante, la ética sí abarca las tareas, en la medida en que éstas sean acompañadas de modos de vinculación hospitalarios con la alteridad (Carmona Gallego, 2023, 2024a, 2024b).

Es posible observar una vacancia en la línea de investigaciones sobre ética del cuidado en el área de ciencias sociales, en particular de la región latinoamericana. Si bien existen aportaciones relevantes en ciertos enfoques y disciplinas, tales como los estudios en salud/salud mental colectiva (De la Aldea, 2019; Herranz, 2021; Stolkiner, 2021), y el trabajo social (Aparicio, 2021; Kipen et al., 2023), no se observa una producción teórico empírica correlativa a los estudios del trabajo de cuidado, tanto en alcance como en profundidad.

En el contexto de América Latina, la investigación sobre la relación entre discapacidad y cuidado se ha centrado principalmente en políticas públicas que conciben a las personas con discapacidad como beneficiarias pasivas de servicios de cuidado, a menudo asociándolas exclusivamente con situaciones de dependencia (Batthyány, 2020). Si bien estos estudios aportan valiosas perspectivas, tienden a omitir las experiencias de quienes reciben cuidado. Por el contrario, otras investigaciones han explorado las vivencias de quienes despliegan tareas de cuidado, especialmente mujeres, y las estrategias que emplean para brindar atención (Galvis Palacios et al., 2018; Grandón Valenzuela, 2021).

Investigaciones como las de Angelino (2020) en Argentina y Revuelta Rodríguez (2019) en Chile, han puesto de manifiesto cómo las representaciones sociales de la discapacidad y los cuidados están cargados de significaciones políticas y de género. Al asociar la discapacidad a la fragilidad y los cuidados a la feminidad, se perpetúan estereotipos que limitan las posibilidades de las personas con discapacidad. Sin embargo, movimientos sociales como el Foro de Vida Independiente y Divertad han cuestionado estas construcciones, proponiendo modelos de cuidado basados en la autonomía, la solidaridad y la justicia social (Agulló et al. 2011).

En un sentido convergente a este movimiento social, aportaciones como las de la investigadora Eva Kittay han enriquecido la filosofía política, al cuestionar los fundamentos del contrato social liberal y proponer una ética del cuidado que reconozca la interdependencia humana. Kittay (2019) sostiene que las personas con discapacidad no solo son receptoras de cuidados, sino que también aportan a la sociedad y merecen ser tratadas con justicia. Simplican (2015) ha llevado esta discusión más allá, mostrando cómo las experiencias de las personas con discapacidad intelectual pueden servir como punto de partida para repensar las bases de la democracia.

En el contexto español, Venturiello, Gómez Bueno y Martín Palomo (2020) han analizado cómo las mujeres con diversidad funcional construyen su autonomía en el marco de los servicios de ayuda a domicilio, desafiando así las nociones tradicionales de independencia. Por su parte, Pié Balaguer (2024) ha profundizado en un trabajo reciente la relación entre los cuidados, la vulnerabilidad como condición antropológica y la discapacidad enfocada desde las teorías crip, así como también ha puesto de manifiesto la necesidad de pensar la vida humana en términos de interdependencia, cuestionando los modelos o visiones androcéntricas en el ámbito de la discapacidad.

Desde el modelo social y el modelo de diversidad funcional (Barton, 1998; Palacios y Romañach, 2006; Palacios, 2008)1, generalmente se ha impugnado o rechazado el término cuidado, por estar asociadas numerosas prácticas de atención y asistencia, tanto familiares como profesionales, a formas de paternalismo expropiadoras de las posibilidades de decidir de las personas con discapacidad. A partir de estos abordajes, es posible comprender a la discapacidad como una producción social. Por lo tanto, aunque puedan existir limitaciones o impedimentos, de ninguna manera la discapacidad se deriva directamente de los cuerpos de las personas, sino que remite a contextos históricos y sociales generadores de desigualdades.

Como también ha advertido Narayan (1995), el cuidado puede proporcionar una narrativa supuestamente benefactora a prácticas de colonialismo hacia las otras personas, y, por lo tanto, aniquiladoras de su otredad. En su investigación, la socióloga ha estudiado el colonialismo británico y las justificaciones que lo volvieron éticamente aceptable para quienes lo llevaron adelante. A partir de esta profundización, remarcó cómo el discurso del cuidado justificó las relaciones de poder y dominación entre grupos de personas. En este sentido, la apelación al cuidado puede tener usos políticos instrumentales en coyunturas históricas concretas, a los que se les debe prestar atención. De allí que la apelación a los derechos de las personas, y la reivindicación de las personas con discapacidad como sujetos políticos y éticos, sea una afirmación plausible para legitimar y visibilizar su agencia, así como evitar el cercenamiento de sus posibilidades de decidir en nombre de su supuesto buen cuidado.

Tal como afirma Pié Balaguer (2024) la matriz capacitista que inventa la ficción de la capacidad obligatoria para los cuerpos, la autosuficiencia y la independencia como posible prescindencia de los demás, es un desprendimiento del colonialismo, en tanto se apoya en una dicotomización jerárquica entre capaces e incapaces, racionales e irracionales, humanos y animales. En esta grilla clasificatoria y jerarquizada, las personas con discapacidad son consideradas incapaces, irracionales y animales, ya que, en particular en el ámbito de la discapacidad intelectual, la razón como posibilidad de pensar y tejer una decisión, es siempre puesta en entredicho. Si el cuidar ha sido utilizado como justificación moral del colonialismo, una ética del cuidado, o, en otros términos, un cuidar entendido como ética, debe entonces necesariamente revisar las relaciones de poder desiguales que se producen en el marco de relaciones de poder-saber profesionales y asistenciales.

Este artículo se basa en un estudio que adopta un enfoque cualitativo, desde la perspectiva de la teoría fundamentada (Glaser y Strauss, 1967) y el pensamiento de la complejidad (Morin, 2009), para explorar las experiencias y percepciones de las personas con discapacidad intelectual y las personas profesionales que integran diferentes contextos organizativos relacionados con la atención y el cuidado de personas.

La teoría fundamentada nos permite construir una comprensión profunda y contextualizada de un fenómeno, a partir de los datos recogidos a través de entrevistas en profundidad y grupos focales. El objetivo no es generalizar los resultados sino comprender la complejidad de la situación específica de los diferentes contextos estudiados.

La investigación se ha desarrollado entre los años 2018 y 2022, y a los fines de presentación de este artículo, se seleccionará uno de estos contextos estudiados, focalizando la presentación de resultados en los emergentes relevados mediante sesiones de observación participante.

A continuación, realizamos una caracterización general del contexto organizativo, así como presentamos los instrumentos que formaron parte del relevamiento de datos.

Se trata de una residencia con centro de día, de carácter privado, destinada a brindar un servicio de residencia permanente, así como espacios educativos, recreativos y terapéuticos a adultos con discapacidad intelectual. Está ubicada en una de las principales ciudades de la región centro de Argentina. La organización busca contribuir a la calidad de vida de las personas otorgando importancia a la salud, la ocupación y la interacción social, promoviendo un modelo de calidad de vida multidimensional (Verdugo Alonso et al. 2021).

De acuerdo con lo dispuesto por la Resolución Nº 1328/2006 Marco básico de organización y funcionamiento de prestaciones y servicios de atención a personas con discapacidad del Ministerio de Salud de Argentina, un centro de día es el servicio que se brinda al niño, joven o adulto con discapacidad severa o profunda, con el objeto de posibilitar el más adecuado desempeño posible de sus potencialidades. Según el instrumento jurídico, estas organizaciones deben brindar contención y actividades a personas que, por el nivel severo o profundo de discapacidad, no puedan beneficiarse de programas de educación y/o rehabilitación. Asimismo, dicha resolución establece que se debe tratar de estimular los intereses de las personas con discapacidad y desarrollar aptitudes en los mismos para alcanzar el mayor nivel de desarrollo posible.

La residencia con centro de día cuenta con un total de 21 empleados y 30 usuarios del centro de día, y en simultáneo, residentes en el establecimiento. La dirección institucional establece las pautas generales, mientras que el personal orientador, cada uno a cargo de un grupo de residentes y usuarios del centro, diseña y coordinan las actividades. Las personas a cargo de la asistencia, por su parte, brindan apoyo en las tareas cotidianas relacionadas con atención en aseo, alimentación y desplazamiento de las personas residentes y usuarias. Además, el centro cuenta con un equipo técnico interdisciplinario que ofrece servicios especializados en diversas áreas, como psicología, terapia ocupacional, educación física, musicoterapia y nutrición; y un equipo de personal de cocina e higiene, encargado de la elaboración de la comida, así como de la limpieza de las habitaciones talleres y espacios comunes.

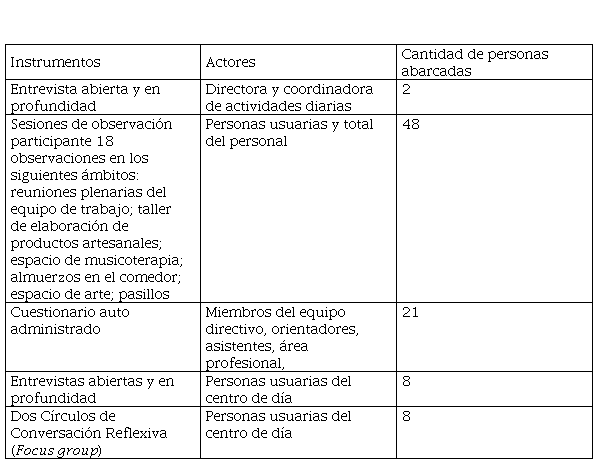

En la Tabla 1, se explicitan los instrumentos de recolección de datos utilizados. En una segunda instancia, se desarrollaron dos círculos de conversación reflexiva para la devolución de los resultados y una incorporación de la retroalimentación (feedback) por parte de las personas residentes y usuarias respecto del análisis de las entrevistas efectuado.

Tabla 1. Instrumentos de recolección de datos, actores y cantidad de personas abarcadas.

Fuente: Elaboración propia.

En relación con el diseño y la aplicación de los instrumentos, cabe aclarar que, tal como desarrollamos en Carmona Gallego (2024b) la investigación social ha tendido a invisibilizar las experiencias de las personas con discapacidad intelectual. Esta omisión se explica, por un lado, por las dificultades epistemológicas que implica acceder a mundos simbólicos diferentes. Por otro lado, se debe a una decisión política de silenciar a quienes han sido históricamente marginados. El modelo médico de la discapacidad, que reduce a las personas con discapacidad a sus déficits, ha contribuido a esta exclusión. Sin embargo, el modelo social nos invita a reconocer la diversidad de las experiencias humanas y a buscar formas de escuchar las voces de quienes han sido tradicionalmente marginados. En este estudio, hemos desarrollado métodos de investigación que buscaron ser sensibles a las diferentes formas de comunicación y permitieron a las personas con discapacidad intelectual reconocer sus prácticas de cuidado en diferentes dimensiones: de sí, de otros y del mundo. En particular, a partir de los círculos de conversación reflexiva, las personas con discapacidad intelectual, que previamente entrevistamos, se reconocieron como agentes de cuidado y compartieron diferentes modos de comprender el cuidado por parte de sus familiares, así como de agentes del servicio. Algunas de las personas impugnaron las prácticas de cuidado que reciben, señalando que no son respetuosas de sus derechos. De esta forma, cabe preguntarse hasta qué punto se puede considerar cuidado, una práctica que no es reconocida como tal por quien la recibe.

En este artículo nos focalizaremos en los resultados obtenidos a partir del instrumento de sesiones de observación participante, focalizando la presentación en siete sesiones realizadas en las reuniones interdisciplinarias, así como en los espacios de pasillos y comedor, durante el año 2019.

¿De dónde se han sacado nuestros sabios que el hombre necesita voluntad normal y virtuosa? ¿Por qué suponen que el hombre aspira a poseer una voluntad ventajosa y razonable? El hombre solo aspira a tener una voluntad independiente, cualesquiera que sean el precio y los resultados.

Dostoyevski, F. (2024). Memorias del subsuelo (fragmento).

El epígrafe permite enunciar la importancia que tiene para muchas personas que integran el personal del centro, el cultivo de una receptividad ante la voluntad independiente de las personas usuarias. En la reunión interdisciplinaria, algunas personas que integran el personal hacen referencia a la situación de un usuario del servicio que insiste de manera cotidiana en dormir la siesta con las zapatillas puestas. En dicho encuadre, se remarca que los padres del usuario (que en adelante llamaremos con el nombre ficticio Julián), solicitan una reunión al equipo directivo de la residencia con centro de día, aclarando como motivo del pedido, la preocupación por el hecho de que su hijo usa zapatillas al dormir y se resiste a dejar de hacerlo. Según manifiesta la directora del establecimiento en la reunión plenaria, los padres argumentan que su hijo no puede tener un buen descanso. La directora comparte en la reunión esta situación y se genera entre el personal un conflicto de interpretaciones, en torno a los modos de intervenir. Una parte del personal afirma: «Nadie puede dormir cómodo con zapatillas puestas; Nuestro trabajo consiste en asegurar la calidad de vida de los usuarios y calidad de vida es poder dormir cómodo» (Nota de campo personal en reunión plenaria).

Otras personas que conforman el personal refieren que se ha conversado con Julián sobre por qué decide dormir con las zapatillas puestas. Argumentan que hablaron con él para que evalúe dormir sin las zapatillas ya que tal vez puede ser más cómodo. Sin embargo, manifiestan que insiste en dormir con las zapatillas puestas y es importante respetar esa decisión. El orientador del grupo al que asiste el usuario afirma:

Para mí tampoco es cómodo dormir con zapatillas, y se lo dije a Julián, él dice que no le molestan sus zapatillas, pero respeto la autonomía de Julián y respetar su autonomía es escuchar lo que él quiere, no imponerle lo que a mí me parece mejor para él, ni tampoco que lo haga su familia. Ya es un adulto y está insistiendo en dormir así, ¿vamos a seguir sin escuchar eso? (ibíd.).

Asimismo, una de las agentes, trabajadora social, manifiesta:

Me parece que es importante tener en cuenta que hay que escuchar. Escuchar lo que Julián quiere. Si es o no lo más cómodo para él no deja de ser nuestra opinión y en todo caso lo que importa es preguntarle directamente a él que prefiere. Siempre ofrecer distintas opciones, preguntarle si no quiere dormir sin zapatillas, pero no imponer algo si él está diciendo que no quiere (ibíd.).

Este emergente revela el tejido de una decisión que es acogida por la red vincular que entabla Julián con algunas personas que integran el personal, así como rechazada por otras, que encuentran en esta decisión un desorden a ordenar, en consonancia con la perspectiva de los familiares del usuario.

También esta situación pone de manifiesto la invocación del cuidado como criterio de calidad de vida, basado en necesidades establecidas a priori y de manera independiente respecto de la perspectiva de las personas usuarias. En esta segunda senda, la calidad de vida se define desde una configuración piramidal para Julián, sin su participación al respecto. Se establece una definición universal en torno a la calidad de vida, esto es, válida para todas las personas, independiente de su participación y separada de la experiencia. Todos estos elementos dan cuenta de la inexistencia de una perspectiva ética del cuidado, aunque se lo invoque, al no considerarse el contexto y la narrativa de la situación particular, ni el modo en que Julián prefiere satisfacer sus necesidades. La universalidad de la calidad de vida, sin considerar la particularidad de Julián, se opone al énfasis contextual que presenta la perspectiva ética del cuidado (Gilligan, 1987; Held, 2006) y que está presente en criterios de intervención profesional que analizamos en este contexto.

De manera alternativa a la búsqueda de imposición y orden para garantizar la calidad de vida como criterios predominantes en la intervención profesional para esta situación, algunas personas parecen expresar una ética de la abstención como práctica de cuidado. Esto es, suspender el juicio acerca de la situación, las opiniones sobre una determinada actitud o acción, para acoger el deseo de otra persona en su diferencia (receptividad). De este modo, algunas personas parecen marcar con sus puntos de vista en la reunión, que no tienen que opinar sobre qué es lo mejor o no en términos de la comodidad de Julián, o que, si bien pueden hacerlo, no debiera implicar dictaminar sobre su decisión. Estas personas, en particular un orientador y una trabajadora social, acercan al usuario modos alternativos para dormir su siesta, pero preservan su decisión, aun considerándola inadecuada o equivocada. En esta última situación se evidencia que prima la escucha de su decisión.

A partir de estas observaciones en la reunión plenaria del personal de la residencia, así como otras realizadas en el pasillo y en el comedor, reunimos evidencia sobre la abstención como primer paso ineludible en esta configuración del cuidado como vínculo que integra tanto la actividad como la receptividad. Es así que algunas intervenciones profesionales consisten en abstenerse de establecer un juicio sobre este gusto de Julián, así como de actuar en supuesto beneficio para el usuario. Al dejar que Julián haga algo, no hacen algo concreto para cuidar (actividad) pero constituyen con esta abstención (dejar hacer) una práctica de cuidado que debe ser argumentada, deliberada y explicitada para que se torne visible para otras personas que integran el personal de la organización. La abstención no surge entonces desde una no implicación ni proviene de la indiferencia, sino más bien al contrario, desde la implicación con las voces participantes de la situación, en particular con las voces de las principales personas afectadas o protagonistas.

Desde nuestra perspectiva, aunque dormir con zapatillas para Julián pudiese ser incómodo, la configuración del cuidado como una ética se contempla en las prácticas de trabajo que ponderan su autonomía y acogen la insistencia en dormir con las zapatillas puestas, como expresión de un deseo vital del usuario. Una voluntad independiente tomando como préstamo la expresión de Dostoyevski (2024), que manifiesta una singularidad de Julián que puede ser negada o acogida. Esta práctica de abstención que desarrolla parte del personal, consistente en una suspensión del juicio y de la acción para dejar hacer/dejar ser, sitúa al cuidado en el punto cero de visibilidad como actividad. Es absolutamente invisible (Molinier, 2018) si no se lo explicita verbalmente, y por ello sutil, ya que para muchas otras personas que integran la organización es una práctica imperceptible. Además, esta abstención debe ser argumentativamente separada de la negligencia ya que ésta última también es un dejar que algo acontezca, pero proveniente de una actitud de indiferencia, falta de atención y abandono. Insistimos en que esta abstención nace desde la implicación con la situación y no con la falta.

Desde una perspectiva que identifica el cuidado con el hacer o la actividad (tarea), si Julián duerme con zapatillas es porque alguien no se ocupa de que se las saque, ya sea asistiendo de manera directa o induciendo a que lo haga. Es decir, hay una no acción, y en la medida en que el cuidado sea percibido exclusivamente como un hacer, una tarea, o actividad, la dimensión del cuidado como una ética que conlleva un modo de vinculación, puede resultar invisibilizada, y aún más, deslegitimada como forma del cuidado.

Consideramos que la narración de este acontecimiento es un potente ejemplo de situaciones cotidianas cuyo peso es de relevancia para pensar los entramados sutiles y delicados entre autonomía, interdependencia y cuidado. Como vemos en este acontecer, el cuidado es invocado por quienes deciden por Julián al preocuparse por su calidad de vida (familiares y parte del personal del servicio). Pero también es interpelado por quienes se abstienen de decidir por Julián, e invitan a pensar que la calidad de vida también es poder acoger, recibir, a otra persona, con su deseo y sus diferencias. En este sentido, conviene subrayar que Julián presenta una radical diferencia respecto a los criterios hegemónicos sobre un buen descanso. En este marco, preservar su decisión es un criterio para cultivar la dimensión ética y del cuidado.

El vínculo de Julián con parte del personal que se abstiene de dirigir su voluntad y acoge su deseo, parece estar signado por la escucha y la mutua atención según lo que podemos entrever en el comedor y de acuerdo a las expresiones tanto del usuario como del personal. En cambio, con las personas agentes que no acogen su deseo parece haber una relación más bien marcada por los roles, donde el personal dictamina para el bienestar y calidad de vida, y las personas usuarias del servicio obedecen con mayor o menor resistencia las prescripciones. Esta segunda demarcación restringe los vínculos al cumplimiento de las obligaciones instituidas (Najmanovich, 2021b). Tanto por parte de quienes integran el personal, como también las personas usuarias. Ya que el personal también en ocasiones puede experimentar estar cumpliendo con sus obligaciones como cuidadoras o cuidadores, más que ejerciendo un cuidado de manera singular e implicada. Tal como expresa una agente, kinesióloga, en la reunión interdisciplinaria, desde la configuración cuidado-tarea: «es cumplir con mi trabajo al asegurar la calidad de vida de los usuarios» (Nota de campo).

En este sentido, es importante subrayar la existencia de heterogeneidad en el personal y en el equipo directivo de la organización, ya que promueven la autonomía, así como un cuidado desde la dimensión ética y vincular, y en simultáneo también cuentan con ciertas expectativas de orden que dificultan la emergencia de los aspectos antes señalados.

Las prácticas de suspensión y abstención que inauguran una receptividad revelan un potente ejemplo de cómo el cuidado puede tornarse absolutamente invisible cuando es practicado, en la medida en que no se dispongan de espacios de conversación y trabajo colectivos que permitan identificarlo y visibilizarlo, así como ponderarlo como una parte fundamental del trabajo realizado por el personal2, al mismo tiempo que se trata de una dimensión ética ineludible para una vida en común respetuosa de la diversidad humana (Najmanovich, 2021a). Por estas razones, la definición del cuidado como tarea puede resultar estrecha, o en todo caso permite nombrar solo algunos aspectos del cuidado. Además, dicha configuración resulta una captura para enfocar prácticas como las antes mencionadas.

En el contexto organizativo en el marco del cual presentamos algunos de los resultados antecedentes, el cuidado se configura, en ciertas situaciones, como un no hacer consciente, también como un dejar hacer que para muchas personas agentes se traduce en un dejar de hacer, el cual a su vez implica con respecto a las personas usuarias un dejar ser. Este dejar ser es, al mismo tiempo, expresión de un modo de vinculación receptivo con la alteridad3 que deja aparecer la otredad (Lévinas, 2001) y es cuidadoso de las diferencias. Dejar dormir a un usuario con zapatillas puestas tal como insiste en hacer, dejar de hablar sobre él como si no estuviese presente, dejar de hablar para poder escuchar, dejar los propios pensamientos sobre una acción para alojar a otra persona, suspender un modo único de ejercer la profesión para dar lugar a una acción vital para otra persona, son prácticas que consisten de manera primaria en una abstención o suspensión de la actividad. Un no hacer, consciente e implicado, que es preciso despejar de la negligencia y que permite inaugurar una receptividad, una porosidad para poder recibir a las otras personas en tanto otredades. Esta gama de prácticas supone un primer acto de suspensión, que se identifica culturalmente como pasividad, pero que implican fundamentalmente una política ética de receptividad que no necesariamente se opone a la actividad, sino que le otorga otro tono, forma, modalidad.

En el caso de la escucha, para escuchar profundamente se vuelve necesario, en principio, dejar de hablar para hacer lugar, recoger, las palabras de otros. En el caso de la atención cuidadosa, se trata de una atención vital que lejos de enfocarse o concentrarse implica un vaciamiento y puesta en suspenso para poder recibir (Weil, 1942). Esto es, dejar de pensar lo que ya se sabe, lo que ya se conoce (las definiciones sobre la calidad de vida, por ejemplo), dejar de rumiar en los propios juicios, para acoger a otras personas en su novedad y en su diferencia. Estas expresiones del cuidado requieren, de parte de quienes trabajan en el centro, una fundamentación permanente y una búsqueda de legitimación hacia el interior de la organización, aspecto que se evidencia en las reuniones interdisciplinarias. En estas últimas se observa cómo estas prácticas deben ser explicitadas, narradas, explicadas y defendidas como parte del cuidado y por lo tanto desmarcadas de la negligencia y la improductividad. Hay un trabajo de legitimación y defensa de estas prácticas como parte del trabajo de algunos profesionales del centro, en discusión con otros individuos que integran el personal.

En síntesis, recogemos del trabajo de campo un hacer, un no hacer consciente y un dejar hacer/dejar ser como componentes del cuidado comprendido como ética. Más que una oposición entre estos componentes, se observan interrelaciones; los mismos forman parte de un continuum de prácticas de cuidado hacia el interior de la organización. La importancia de la receptividad resignifica a la actividad del cuidar, al incorporar en ella una gama de prácticas que no se reducen a una mera acción.

Lejos de proponer una división entre buenos y malos cuidados, desplegamos configuraciones que exhiben una atención que en muchas ocasiones es generadora de descuido, y se encuentra fragmentada respecto de la dimensión ética del cuidado. En el estudio realizado pudimos identificar un trabajo de legitimación que acompaña ciertas prácticas para que las mismas sean consideradas parte del cuidado, en particular aquellas que no se encuadran estrictamente como una forma de actividad, hacer, o tarea.

La receptividad, entendida como una disposición a recibir, a dejarse afectar y a abrirse a lo que emerge del encuentro con el otro y con el mundo (Najmanovich, 2021b), se revela como un pilar fundamental en las prácticas de cuidado. Más allá de la acción intencional, la receptividad implica una postura ética que nos invita a suspender nuestros juicios y expectativas previas, permitiéndonos entrar en resonancia con las experiencias y necesidades ajenas.

Nuestro pensamiento occidental atravesado por el paradigma mecanicista, ha opuesto la actividad a la pasividad. Esta última se planteó como la mera ausencia de actividad, su negativo, sin cualidades propias. Sin embargo, la receptividad, a diferencia de la pasividad, lejos de ser mera ausencia de actividad resignifica a la misma desde el cuidado, además de contar con cualidades propias, tales como la escucha, la atención y la suspensión de la acción con el fin de posibilitar que algo acontezca/sea.

Asimismo, la receptividad no se opone necesariamente a la actividad, sino que puede implicar en algunos casos su suspensión, pero en otros su integración con la misma, de manera que más que polos dicotómicos, en las prácticas de cuidado observamos una continuidad de entramados entre actividad y receptividad. En este sentido, resulta sumamente relevante este hallazgo ya que muchas de estas prácticas no serían consideradas desde el concepto de actividad o bien quedarían asociadas a una nada por no contar con un marco teórico conceptual que permita identificarlas, así como dotarlas de valor.

En próximos estudios nos proponemos indagar en torno a la interrelación entre independencia, cuidado e interdependencia, desde la perspectiva de las personas con discapacidad que reciben atención/asistencia en tareas de la vida diaria.

A todas las personas que participaron de esta investigación con generosa disponibilidad para pensar sus prácticas de cuidado.

A la Dra. Asun Pié Balaguer, por su invitación para brindar un seminario en la Universitat Oberta de Catalunya en el marco del Grupo de Investigación CareNet, cuyos intercambios propiciaron la reflexión en torno a los resultados del trabajo de campo.

A la Red de Investigación en torno al Cuidado de la Región Centro de Argentina (2020-2022), integrada por el grupo Recorriendo las tramas institucionales del cuidado: una investigación colaborativa en torno al cuerpo y el cuidado (Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de Entre Ríos), el grupo Cuidar y ser cuidados en nuestra cultura. Cuidado de sí, del otro y del ambiente (Escuela de Trabajo Social, Universidad Nacional de Córdoba) y el grupo Aprendizaje y desarrollo organizacional (IRICE-CONICET/Universidad Nacional de Rosario). En este ámbito he expandido mis reflexiones en torno al tema en estudio, presentando avances de mi investigación en diferentes encuentros.

AGULLÓ, C., ARROYO, J., EMA, J., GÁMEZ, C., GÓMEZ, E., JIMÉNEZ, P. y COLINA, M. (2011). Cojos y precarias haciendo vidas que importan. Traficantes de sueños.

ANGELINO, M.A. (2020). Mujeres intensamente habitadas. Ética del cuidado y discapacidad. Editorial Fundación La Hendija.

APARICIO, V. (2021). Las tramas de los cuidados. Un estudio en torno a las prácticas del cuidado de sí que portan los profesionales del Consejo Provincial del niño, el adolescente y la familia de la ciudad de Paraná. Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de Entre Ríos.

BARTON, L. (1998). Sociología y discapacidad. En L. Barton (Coord.), Discapacidad y sociedad (pp. 19-33). Morata.

BATTHYÁNY, K. (2020). Miradas latinoamericanas al cuidado. En K. Batthyány (coord.) Miradas latinoamericanas a los cuidados (pp. 11-52). CLACSO; Siglo XXI.

BOFF, L. (2002). El cuidado esencial. Ética de lo humano, compasión por la tierra. Editorial Trotta.

BOFF, L. (2012). El cuidado necesario. Editorial Trotta.

BORGSTROM, E.; COHN, S. y DRIESSEN, A. (2020). We come in as the nothing: Researching non- intervention in palliative care. Medicine Anthropology Theory, 7 (2): 202–213. DOI: https://doi.org/10/17157/mat.7.2.769

CARMONA GALLEGO, D. (2019). La resignificación de la noción de cuidado en los feminismos de los 60 y 70. Revista En-claves del pensamiento, 13 (25), 104-127.

CARMONA GALLEGO, D. (2020). Autonomía e interdependencia. La ética del cuidado en la discapacidad. Revista Humanidades, 10 (2), 99-117. https://doi.org/10.15517/h.v10i2.41154

CARMONA GALLEGO, D. (2023). Percepciones y prácticas de cuidado desde una dimensión ética. Revista Austral de Ciencias Sociales, (45), 241-261. https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2023.n45-13

CARMONA GALLEGO, D. (2024a). Las dimensiones éticas y políticas del cuidar. Percepciones y prácticas de cuidado en un centro de convivencia argentino. Entramado, 20 (1), 1-13. https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.1.10113

CARMONA GALLEGO, D. (2024b). Percepciones sobre el cuidado en personas adultas con discapacidad intelectual de un centro de día argentino. Reflexiones, 103 (1), 1-31. https://doi.org/10.15517/rr.v103i1.52223

CEPAL (2021). Hacia la sociedad del cuidado: los aportes de la Agenda Regional de Género en el marco del desarrollo sostenible. Naciones Unidas.

CULLEN, C. (2019). Ética ¿dónde habitas? Editorial Las cuarenta.

DALLA COSTA, M. y JAMES, S. (1977). El poder de la mujer y la subversión de la comunidad. Siglo XXI.

DE LA ALDEA, E. (2019). Los cuidados en tiempos de descuido. LOM.

DOSTOIEVSKY, F. (2024). Memorias del subsuelo. Luarna Ediciones.

FEDERICI, S. (2018). El patriarcado del salario. Traficantes de Sueños.

GALVIS PALACIOS, L., et. al. (2018). Patrones culturales de cuidado familiar al adulto mayor en condición de discapacidad y pobreza. Index Enfermería, 27 (3).

GILLIGAN, C. (1987). La moral y la teoría. Psicología del desarrollo femenino. Fondo de Cultura Económica.

GLASER, B. y STRAUSS, A. (1967). The Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Aldine.

GRANDÓN VALENZUELA, D. (2021). Lo personal es político: un análisis feminista de la experiencia cotidiana de cuidadoras informales de personas adultas en situación de dependencia en Santiago de Chile. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 29. https://doi.org/10.1590/2526-8910.ctoAO2161.

GUZMÁN, F; TOBOSO, M; ROMAÑACH, J. (2010). Fundamentos éticos para la promoción de la autonomía: hacia una ética de la interdependencia. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, (17), 45-61.

HELD, V. (2006). The Ethics of Care: Personal, Political, and Global. Oxford University Press.

HERRANZ, S.; GANDOLFO, M.; TORRES, E. (2021). Cuidados y afectaciones mutuas. Un debate ético-político ineludible en el campo de la discapacidad/salud mental. Educación y Vínculos, (7) 137-156.

KIPEN, E., MARMET, M., DELSART, M.E., APARICIO, V., SUAREZ, M. y FLORENZA, A. (2023). Recorriendo las tramas institucionales del cuidado: Investigación colaborativa en torno al cuerpo y el cuidado. Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento, 13(14), 387-426.

KITTAY, E. F. (2019). Learning from My Daughter: The Value and Care of Disabled Minds. Oxford University Press.

LÉVINAS, E. (2000). Ética e infinito. Machado Libros.

LÉVINAS, E. (2001). La huella del otro. Editorial Taurus.

MOLINIER, P. (2013). Le travail du care. La dispute.

MOLINIER, P. (2018). El cuidado puesto a prueba por el trabajo. Vulnerabilidades cruzadas y saber-hacer discretos. En N. Borgeaud-Garciandía (Comp.). El trabajo de cuidado, 187-210. Fundación Medifé.

MORIN, E. (2009). Introducción al pensamiento complejo. Editorial Gedisa

NAJMANOVICH, D. (2021a). Cuidadanía: ecología de los saberes y cuidados. Paraninfo Digital, (33), ecuali21c01. Recuperado a partir de https://ciberindex.com/c/pd/ecuali21c01

NAJMANOVICH, D. (2021b). ¿Qué puede un cuerpo? Paisajes y cartografías de los cuerpos deseantes. Revista El hormiguero. Psicoanálisis, infancia/s y adolescencia/s, (5).

NARAYAN, U. (1995). Colonialism and its others: Considerations on rights and care discourses. Hypatia, 10(2), 133-140.

PALACIOS, A. (2008). El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Editorial Cinca.

PALACIOS, A. y ROMAÑACH, J. (2006). El modelo de la diversidad. La Bioética y los Derechos Humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional. Diversitás Ediciones.

PIÉ BALAGUER, A. (2020). La insurrección de la vulnerabilidad. Para una pedagogía de los cuidados y la resistencia. Ediciones de la Universidad de Barcelona.

PIÉ BALAGUER, A. (2024). Pedagogía crip y la revolución de los cuerpos. Kaótica Libros.

RESOLUCIÓN Nº 1328 (2006). Ministerio de Salud de Argentina. Modificación del Marco Básico de Organización y Funcionamiento de Prestaciones y Establecimientos de Atención a Personas con Discapacidad, el que será incorporado al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-1328-2006-119601/actualizacion

REVUELTA RODRÍGUEZ, B. (2019). La complejidad de abordar los cuidados y la discapacidad. Algunos guiños reflexivos para el caso chileno. En Y. de los Ríos, L. M. Sosa y B. Pérez Ramírez, (Coords.). Estudios críticos en discapacidad: una polifonía desde América Latina (pp. 205-226). CLACSO.

RODRÍGUEZ DÍAZ, S. y FERREIRA, M. (2010). Diversidad funcional: Sobre lo normal y lo patológico en torno a la condición social de la dis-capacidad. Cuadernos de relaciones laborales, Vol. 28, Núm. 1 (2010) 64-83

SKLIAR, C. (2008). El cuidado del otro: cine y cultura contemporánea. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina.

SIMPLICAN, S.C. (2015). The Capacity Contract. Intellectual Disability and the Question of Citizenship. University of Minnesota Press.

STOLKINER, A. (2021). Prácticas en salud mental. Noveduc.

TRONTO, J. y FISHER, B. (1990). Toward a Feminist Theory of Caring. En E. Abel, M. Nelson (Eds.). Circles of Care (pp. 36-54). SUNY Press.

TRONTO, J. (2018). La democracia del cuidado como antídoto frente al neoliberalismo. En: C. Domínguez Alcón, H. Kohlen y J. Tronto (Comp.), El futuro del cuidado. Comprensión de la ética del cuidado y práctica enfermera (pp. 7-17). Ediciones San Juan de Dios – Campus Docent.

VENTURIELLO, M.P., GÓMEZ BUENO, C. y MARTÍN PALOMO, M.T. (2020). Entramados de interdependencias, cuidados y autonomía en situaciones de diversidad funcional. Papeles del CEIC, 2 (234), 1-18. DOI https://doi.org/10.1387/pceic.20940

VERDUGO ALONSO, M. Á., SCHALOCK, R. y GÓMEZ, L. (2021). El modelo de calidad de vida y apoyos: la unión tras veinticinco años de caminos paralelos. Revista Siglo Cero, 52, 3, 9-28. DOI: https://doi.org/10.14201/scero2021523928

WEIL, S. (1942). Reflexiones sobre el buen uso de los estudios escolares como medio de cultivar el amor a Dios. Editorial Trotta.

WLOSKO, M., & ROS, C. (2015). El trabajo del cuidado en el sector salud desde la psicodinámica del trabajo y la perspectiva del care: Entrevista a Pascale Molinier. Salud colectiva, 11, 445-454.

Por su parte, como profundizamos en Carmona Gallego (2020), el modelo social surge en la segunda mitad del siglo XX y tiene como antecedente inmediato el Movimiento de Vida Independiente (MVI), con notable desarrollo especialmente en Estados Unidos y Gran Bretaña. El MVI se gesta en el contexto de diversas luchas y demandas colectivas por derechos civiles que signaron la década de 1960 (Guzmán, Toboso y Romañach, 2010). El modelo social se basa en estas luchas y busca generar las transformaciones sociales que impiden que las personas con discapacidad puedan vivir de acuerdo a sus derechos, propiciando la participación e inclusión social. Promueve principios como la no-discriminación, la accesibilidad universal, el respeto por la diversidad humana y la autonomía de la persona para decidir acerca de su propia vida. Desde el modelo social, se trata de transformar la sociedad, situando la causa de la discapacidad en la dimensión colectiva. Aunque aportes que se inscriben en este modelo afirman que en las personas puede haber un déficit, limitación o impedimento, esta realidad se distingue de la denominada discapacidad, de origen eminentemente social. En otros términos, lo que configura una discapacidad es en definitiva la falta de adecuación de la sociedad que genera barreras para las personas con discapacidad ante sus diferencias. En este sentido, se afirma la necesidad de transformación social en múltiples dimensiones.